الجزائر بين الأمركة والفرنسة

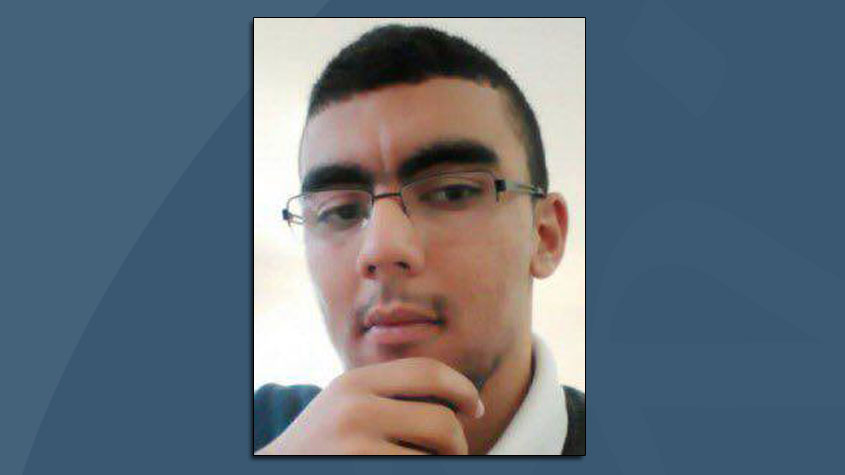

محمد علي القاسمي الحسني

يقول المفكر المغربي المهدي المنجرة رحمه الله (الذل الأكبر في نهاية المطاف حين لا نعود عارفين لمعنى الذل)، و الواقع أن هذا المقولة تنطبق حرفيا على العلاقة الجزائرية مع فرنسا المستعمر السابق و الولايات المتحدة الأمريكية، فكلتا القوتان تقومان بموجة اذلال و استعباد قاسية للجزائر في مقابل السكوت الشعبي و الرسمي أمام الاهانات المتكررة ممثلة في الغزو الثقافي و الاقتصادي و السياسي، و لكل مجال حالات ما كان يجب لها أن تكون لو كان صانع القرار الجزائري يدرك أنه يقود دولة لها مقومات القوة الكبرى، فمن الناحية السياسية فقد أصبح السفيران الأمريكي و الفرنسي بمثابة مبشرين بأفكار براقة ناعمة ينشرانها أينما حلا، و آخرها وعد قدمه السفير الفرنسي حين زيارته لمدينة ورقلة بفتح مركز ثقافي فرنسي في المدينة لأجل تعليم اللغة الفرنسية، و في الواقع فان الهدف المبطن هو تلقين الثقافة الفرنسية للمنتسبين، كما أن الجولات المكوكية لزوجة السفير الأمريكي لتجميل الصورة الأمريكية لدى العوام الجزائريين تعد كذلك نقطة لا يمكن السكوت عنها من قبل الحكومة الجزائرية، فبأي صفة تتحرك و ما دوافع تحركاتها في مدن شتى دون أي صفة أو مهام رسمية، و الأدهى من هذا و ذاك الحديث الرسمي الدائم عن تمتين عرى الصداقة مع كلتا القوتين، رغم أن الإمبريالية الغربية وفق فلايديمير لينين تعتبر العدو الأول للشعوب التابعة.

أن الرأسمالية تاريخيا هي نظام كبير قائم على تدفق الأموال من المركز إلى المحيط، و قراءة للتاريخ ستوصل إلى أن الأسلوب الذي تنتهجه الولايات المتحدة و فرنسا مع الجزائر هو نفسه الذي كانت تقوم به القوى الكبرى و خير دليل ارتباط جزء كبير من الاقتصاد الهندي و الماليزي بالاستعمار القديم ممثلا في بريطانيا، فالشركات متعدية الجنسيات و الاستثمارات الأجنبية تعد اليوم وسائل استعباد و طرقا حديثة للهيمنة على الدول أكثر من كونها وسائل مساعدة في النمو الاقتصادي، و نظرا لعدم إدراك صانع القرار الجزائري لهذا، فانه واقف يتفرج أمام نهب رأسماله البشري و الاقتصادي.

مدينة حاسي مسعود التي تعد أكثر المدن الجزائرية التي تحوي آبارا بترولية بحوالي 440 بئرا ، تتقاسمها الشركات النفطية الأمريكية و الفرنسية بالدرجة الأولى، و إذا علم أن الاقتصاد الجزائري يعتمد على تصدير النفط لأجل الحصول على الموارد المالية فان مصير الأربعين مليون جزائري مرتبط بتلك الشركات التي تعمل على زيادة أرباحها بالدرجة الأولى ثم العمل على تعظيم المنفعة القومية و ليس تجزئتها لصالح دول أخرى، و هذا ما ولد صراعا بين القوتين العظميتين، في مقابل بقاء الحكومة الجزائرية منصاعة لرغبة الشركات و إلا لما كانت المدن البترولية مدنا تعيش خارج إطار التاريخ.

إضافة إلى الغزو الاقتصادي، فأن عدد الأفلام الأمريكية التي تصل سنويا للمشاهد الجزائري بلغت 260 فيلما سنويا أما الأفلام الفرنسية فقد وصل عددها بعد الدعم الحكومي الفرنسي للقطاع السينيمائي سنة 2013 إلى 235 ، تروج من خلالها القوتان ثقافتهما و نمط عيشهما بإيجابيتها و سلبياتها ، أما الجزائري فانه يقف مبهورا بذلك النمط و يحاول تقليده و مواكبته بأي طريقة كانت ليبدو حداثيا يعيش مثل الأمريكي في شيكاغو أو الفرنسي في ليون، و لكن المؤسف أن هذا الانبهار يأتي غالبا من العوام اللذين يعانون جهلا مطبقا بمبادئ العلوم المختلفة، فإذا كانت القوتان تحققان أرباحا خيالية من تصدير الأفلام فان الجزائر تخسر أموالا طائلة لاستيراد الملابس و التجيهزات التي تجعل الجزائري نسخة مطابقة لممثلي الفيلم، و هو غالبا لا يملك بيتا لائقا أو سيارة يركبها، لكنه يجب أن يبدو بمظهر لائق أما الناس مثلما يشاهد سكارليت جوهانسون أو جايسون ستاتهام.

أن المؤهلات الاقتصادية و السياسية و التاريخية للجزائرية تمكنها لا محالة للخروج من التبعية للولايات المتحدة الأمريكية و فرنسا و سواهما من القوى الكبرى، و لكن الذي يدعو للحيرة هو الدافع وراء عدم رغبة صانع القرار في فض هيمنة القوى الكبرى على الجزائر التي لها المؤهلات و عوامل القوة الفردية، فهل وصل الجزائري إلى حالة الانبطاح و الذل التي كان يعيشها الغرب ذات يوم حين كانت الحضارة الاسلامية في أوج قوتها ؟؟؟؟؟؟؟؟

صحيفة رأي اليوم

أضيف بتاريخ :2018/05/09