تعظيم الهزيمة وتقزيم النصر: بين ١٩٦٧ و٢٠٠٦

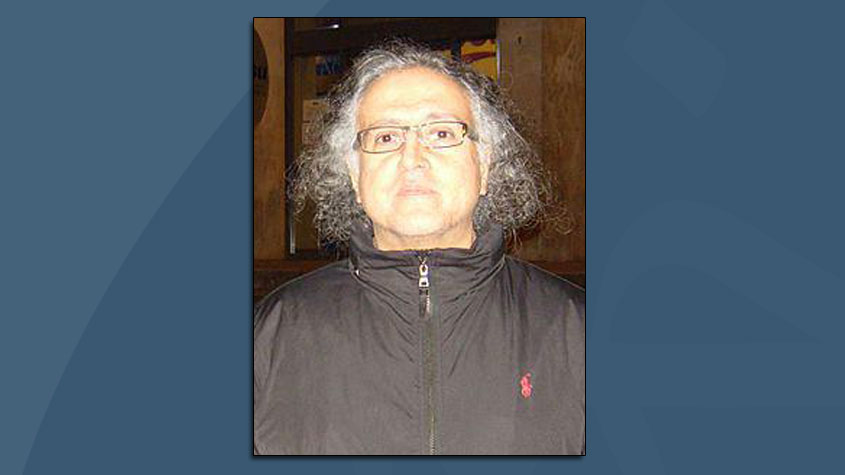

أسعد أبو خليل

الذين يعيّرون حزب الله اليوم لأنه بنظرهم لا يحارب إسرائيل، سيعيّرونه لو أنه اختار أن يشنّ الحرب على إسرائيل (أ ف ب)

تمرّ ذكرى عدوان تمّوز من دون إشارة تُذكر في الإعلام العربي. على العكس، تتذكّر المناسبة أقلامُ صحف الأمراء والشيوخ — خصوصاً مِن قبل اللبنانيّين منهم — من باب تقريع الضحيّة. تتوالى الكتابات مُذكِّرةً بأن الحرب كانت مُدَمِّرة وأن حزب الله يتحمّل كامل المسؤوليّة عما وقع في الحرب مِن دمار وقتل.

والسخرية من «النصر الإلهي» في صحف تستقي أنظمتُها شرعيّتها السياسية من توارد خواطر بينها وبين الله. وتصرّ الصحافة (والثقافة) العربيّة السائدة على أن حزب الله هُزِم في حرب تمّوز. أي أن العدوّ الذي شكّل لجان تحقيق وعقد المؤتمرات لبحث أسباب هزيمته وإذلاله في حرب تمّوز لا يعلم بمصلحته وواقعه كما يعلم بها أعوانه في الإعلام العربي. والإصرار على أن المقاومة تُهزم هي من باب دعوات الصلح مع العدوّ في إعلام الخليج. (غسان الإمام في صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية قرّر أن الحرب بين حزب الله و«النصرة» في جرود عرسال لم تكن في صالح حزب الله أبداً. أي أن «النصرة» هربت منتصرة — كما أن انسحابات «الجيش السوري الحرّ» كان يُشار إليها في الإعلام نفسه بأنه انسحاب تكتيكي).

في السابع من كانون الثاني من عام ١٩٦٧، أي قبل خمسة أشهر من الهزيمة، عقد وصفي التل1، رئيس الوزراء الأردني، مؤتمراً صحافيّاً كان جلّ ما ورد فيه أن عبد الناصر هو خائن لأنه لا يخوض الحرب ضد إسرائيل. وقال التل بالحرف: «وهكذا نرى أن الحرب مع إسرائيل بالنسبة إلى عبد الناصر قد انتهت برغم كل الشعارات والتهجمات... إن الصورة تزداد وضوحاً عندما نقول إن عبد الناصر ألقى سلاحه إلى سلاح الكلام بعد اتفاق «جنتلمان» مع بن غوريون، وبعد وضع قوات الطوارئ الدوليّة... أما القول بأن قوات الطوارئ ليست عائقاً فهو كلام صبياني لا يصدقه أحد» («الجهاد» المقدسيّة، ٨ كانون الثاني، ١٩٦٧). أما الملك حسين فقد تساءل في خطاب طويل (وحكماً، مملّ) له في ٢٥ كانون الثاني ١٩٦٧، عن سبب بقاء قوّات الطوارئ الدوليّة في سيناء، وقال إن بقاء خليج العقبة مفتوحاً أمام الملاحة الإسرائيلية «هو كثير أهم بالنسبة لإسرائيل من موضوع الشركات اللي عم نحارب وعما نحاول انه نقاطعها... في تعليل واحد لوجودها أنه هناك اتفاق بأنه تبقى هذه القوات إلى أن تتم تصفية القضيّة أو يتم صلح»، ودعا حسين هذا الحكومة المصريّة إلى سحب هذه القوّات: «فيا ريت يتمكن إخواننا من أن يزيلوا هذا الشك عند الكثيرين وهذه التساؤلات بإزالة هذه القوات من أرضنا العربيّة» («الجهاد»، ٢٦ كانون الثاني، ١٩٦٧). والملك حسين كان قد أكّد أن القوّات الأردنيّة بلغت من النموّ درجة لم تعد فيها تحتاج إلى قوّات مساندة لها من الدول العربيّة للدفاع عن أرضها بوجه العدوّ (راجع «الرأي العام» الكويتيّة، ٣ شباط، ١٩٦٧).

وقبل نهاية الشهر الأوّل من عام الهزيمة، وجّهت الحكومة السوريّة مذكّرة تفصيليّة عن الاعتداءات الإسرائيليّة المتكرّرة في المنطقة المنزوعة من السلاح بين سوريا وفلسطين، وحول تصريحات استفزازيّة لقادة العدوّ. وهذه المذكّرة لا يرد لها ذكر في الكتب العديدة عن حرب ١٩٦٧ (راجع النص في «البعث»، ٣٠ كانون الثاني، ١٩٦٧). وفي نهاية هذا الشهر، توجّه الرئيس الركن محمد يوسف الحمارشة من القيادة العامّة للجيش الأردني، بطلب لجوء سياسي إلى مصر. وأفشى ما كان مُكلّفاً به من قبل النظام الأردني بما فيه أعمال اغتيال وتخريب في لبنان، وإثارة القلاقل في سوريا، وتحدّث عن حشد للقوات الأردنيّة على الحدود مع سوريا («الأهرام»، ٢ شباط، ١٩٦٧). أما الملك فيصل، فقد كان مشغولاً بالتصدّي للأخطار التي تواجه الأمة العربيّة والإسلاميّة. فهو أكد أن التضامن الإسلامي يهدف إلى مكافحة «الاستعمار الشيوعي» في العالم العربي («أم القرى»، ١٧، شباط، ١٩٦٧). أما الملك حسين فقد سلّط الضوء بدوره على الأخطار التي تواجه العرب في عام ١٩٦٧ فقال في زيارته إلى الرياض إن المنطقة العربيّة «تواجه غزوة ماركسيّة ترمي إلى تحطيم تراثنا وتهديد ديننا» («أم القرى»، ١٧ شباط، ١٩٦٧).

وفي شهر أيار، أي قبل شهر واحد من الهزيمة، نشرت مجلّة «جيش الشعب» (الناطقة باسم الجيش السوري) مقالة لإبرهيم خلاص جاء فيها: «والطريق الوحيد لتشييد حضارة العرب هي خلق الإنسان العربي الاشتراكي الجديد... الذي يؤمن أن الله والأديان والإقطاع والرأسمال والمتخمين وكل القيم التي سادت المجتمع السابق، ليست إلا دمى محنّطة في متاحف التاريخ». ولا يمكن تفسير نشر المقالة، وتفسير توقيت نشرها بالإشارة إلى علمانيّة صلاح جديد الصارمة. والنظام السوري سارع فور ذيوع خبر المقالة إلى إصدار بيان رسمي يتنصّل منها باسم الحاكم العرفي السوري (راجع البيان كاملاً في «البعث»، ٨ أيّار، ١٩٦٧). يمكن قبول الاتهام في مضمون البيان الذي لام المخابرات الأميركيّة

(وإن لم يذكر تفاصيل إضافيّة). والمريب في أمر المقالة أن الإعلام الخليجي الرجعي سرعان ما تلقفّها ليشن حملة ضد النظام السوري متزامناً مع الحملة القويّة التي كان العدوّ الإسرائيلي يشنّها ضد سوريا آنذاك (ومترافقة مع حملة الإعلام الرجعي العربي ضد عبد الناصر). ورابطة العالم الإسلامي التي كانت صامتة يومها حول عدوان إسرائيل ضد سوريا والأردن وتهديدها لمصر، سارعت إلى إصدار بيان يندّد بـ«المقالة الملحدة» («البلاد»، ١٤ أيّار، ١٩٦٧). لكن رابطة العالم الإسلامي لم تكن مهادنة في تحذيرها من الأخطار التي تواجه العالم العربي، فهي نبّهت إلى «موجة الإلحاد الخطيرة» التي تعمّ العالم العربي.

وفي وسط هذه المعمعة الإعلاميّة يجد بيار الجميّل أن الوقت بات ملائماً للمجاهرة بمعارضته لقانون مقاطعة إسرائيل وقرارات الجامعة العربيّة بهذا الشأن والتي كانت تلتزم به الدول العربيّة2. بيار الجميّل هذا وجّه رسالة مفتوحة إلى رئيس جمهوريّة لبنان، شارل حلو، حذّره فيها من أخطار قوانين مقاطعة إسرائيل على لبنان ومصالحه وقال إن وضع مكتب المقاطعة هو «شاذ» وتحدّث عن «تجاوزاته المُجحفة بحق الاقتصاد والسياسة اللبنانيّيْن» (النص في «الجريدة»، ٨ آذار، ١٩٦٧). (أجابت الحكومة اللبنانيّة على الرسالة بالقول إن قواعد مقاطعة العدوّ ليست «جامدة»، بل هي خاضعة للتطوّر («الجريدة»، ١٥ آذار، ١٩٦٧). هذا وقد زار الأسطول السادس الأميركي لبنان في شهر نيسان، أي الشهر نفسه الذي قال فيه رئيس الحكومة الإسرائيلي، ليفي أشكول، إن الأسطول الأميركي جاء لحماية إسرائيل. كما كانت الأشهر التي سبقت الحرب مليئة بالتطورّات والتصريحات التي تنبئ بحجم المؤامرة الصهيونيّة الآتية (والتي كانت متغلغلة في الجسم العربي الرسمي).

انتظر حلفاء المشروع الإسرائيلي ــ الأميركي محطات مختلفة من أجل تقويض أسس المقاومة

هذا لا يعفي أبداً النظام المصري والسوري من المسؤوليّة عن الهزيمة، خصوصاً لأن المؤامرة كانت بادية للعيان، وخصوصاً أن التبجّح والمفاخرة تسببّا بعد تبيّن فداحة الهزيمة في بث حالة يأس وإحباط لم يشفَ منها العالم العربي بعد. حافظ الأسد قال في مقابلة («البعث»، ٢١ أيّار، ١٩٦٧) إن «قواتنا جاهزة ومستعدّة ليس فقط لرد العدوان وإنما للمبادرة لعمليّة التحرير بالذات ونسف الوجود العدواني الصهيوني من وطننا العربي». المشير عامر طمأن الشعب العربي بأن مصر «سوف تضرب بكل قوّة أي محاولة للعدوان» («الأهرام»، ١٩ أيّار، ١٩٦٧). أما الملك حسين (الذي كان على تواصل مستمرّ مع قادة العدوّ يومها) فقد أكّد أنه سيكون «دائماً وأبداً في طليعة جحافل الفداء». («القدس»، ٢٥ أيّار ١٩٦٧). ولم يكن الحزب الشيوعي اللبناني بعيداً عن الأجواء المحمومة إذ هو أكّد في بيان رسمي «أن المعتدين سيجابهون برد صاعق من شعب منظمّ» («الأخبار»، ٤ حزيران ١٩٦٧).

لم تقع الهزيمة هكذا عفواً، نتيجة خطأ للحسابات المصريّة، أو نتيجة تخبّط وجهل عبد الحكيم عامر. كان هناك مخطط إسرائيليّ أميركيّ، عسكريّ وسياسيّ وإعلاميّ، للإيقاع بالنظام المصري وإسقاطه مع النظام السوري من أجل تعزيز توسيع حدود دولة العدوّ ومعاقبة جمال عبد الناصر على مخالفته المشيئة الأميركيّة والرضوخ لاحتلال إسرائيل. والنظام المصري يتحمّل مسؤوليّة كبيرة فيما آلت إليه الأمور، ليس فقط من ناحية الهزيمة العسكريّة (والوثوق لأسباب محض شخصيّة وشلليّة بشخصيّة عبد الحكيم عامر بالرغم من انفضاح قصوره وعدم أهليّته في منصبه في عام ١٩٥٦ وفي سنوات الوحدة والانفصال في ما بعد)، وإنما أيضاً بسبب تصديق عبد الناصر لالتزامات والتطمينات الأميركيّة حول أن الإدارة الأميركيّة ستحمّل البادئ بإطلاق النار المسؤوليّة عن الحرب. لكن المؤامرة تتوضّح أكثر بعد الهزيمة.

الذين عابوا على عبد الناصر عدم قتال إسرائيل ومهادنة إسرائيل قبل الحرب، والذين كالوا الاتهامات له (خصوصاً في الصحافة الأردنيّة والسعوديّة و«الحياة» اللبنانيّة وفي خطب زعماء تلك الدول) بالاتفاق تحت الطاولة مع العدوّ هم الذين شمتوا بهزيمته في ما بعد واتهموه بالتسرّع في شن العدوان. وأدب النكسة بصورة عامّة يصب في هذا الاتجاه. كم هائل من الكتابات والمقالات تتحدّث عن عدم أهليّة الرجل العربي والعنصر العربي بسبب الهزيمة العسكريّة. وتدفّقت التحليلات التي حمّلت عبد الناصر المسؤوليّة عن إشعال الحرب وعن التسبّب في هزيمتها. ونفس الذين كانوا يسخرون من «اختبائه» وراء القوّات الدوليّة صاروا بعد أسابيع فقط يسخرون من سحبه لتلك القوّات (والتي أراد سحبها أن يكون جزئيّاً لكن رالف بنش، المسؤول الأميركي الصهيوني في الأمم المتحدة رفض ذلك بشدّة). لكن كل هذه التحليلات تتعامى عن الحقيقة الأبرز: أن لا النظام المصري ولا النظام السوري، وحتماً لا النظام الأردني، هو الذي أشعل الحرب وأن الذي أشعلها هو العدوّ الإسرائيلي والذي كان يعدّ العدّة على مدى عقود من أجل احتلال الجولان وسيناء وكل فلسطين وجنوب لبنان. أي أن أدب الهزيمة يفيد العدوّ من خلال نسيان مسؤوليّته عن إشعال الحرب وعن الاحتلال الذي فرضه من خلال الحرب.

انقسم العالم العربي منذ عام ١٩٤٨ بين مَن يعادي إسرائيل ومَن يتحالف معها سرّاً أو جهراً. لم يمرّ يوم واحد في تاريخ العالم العربي المعاصر من دون أن يكون هناك هذا الانشطار، الذي حدّد دوماً مسار تطوّر السياسة (والحروب في عالمنا). لم تكن دولة الاحتلال بعيدة يوماً عن صراعات المنطقة (الداخليّة منها والإقليميّة). لكن هناك، خصوصاً في صف أدعياء الهزيمة والانكسار والاستسلام، مَن يقول إن النظام السوري أو المصري آنذاك لم يكن يُهدّد إسرائيل. وهذا صحيح، لكن لا ينفي أن العدوّ كان يخطّط ضد النظاميْن. إن الجو السياسي العام والصراعات بين الأنظمة التي انعكست حروباً كلاميّة وخطابيّة، كانت من العناصر التي استخدمها العدوّ للتحضير للحرب. العدوّ يستعين بأعوانه في الداخل العربي من أجل تمهيد الطريق (مجازيّا وحرفيّاً) أمام دبّابته ومشاته وطائراته.

وكما سبق اجتياح عام ١٩٨٢ حملة دعائيّة صهيونيّة (وبأدوات عربيّة) ضد المقاومة الفلسطينيّة وحلفائها في لبنان، فإن حرب ٢٠٠٦ أتت في سياق مماثل من تحضير سياسي بين العدوّ وبين حلفائه العرب. في عام ١٩٨١، كانت التفجيرات تملأ بيروت الغربيّة والجنوب اللبناني وكان هناك إعلان مسؤوليّة عن تلك التفجيرات باسم منظمّة وهميّة (لا) تخفي حقيقة ارتباطها بالـ«موساد» الإسرائيلي وأدواته في «القوّات اللبنانيّة». هذه المنظمّة، «جبهة تحرير لبنان من الغرباء»، تبخّرت بمجرّد أن دخلت جحافل العدوّ، وبعدما اندحر العدوّ. وكانت خطابات القيادات الإسلاميّة التقليدية الرجعيّة، خصوصاً الشيعيّة منها، تكرّر نغمة أن الشعب الفلسطيني يريد التوطين. وهذه الدعاية كانت ضروريّة من أجل تعبئة جماهير الجنوب اللبناني ضد الشعب الفلسطيني. إن تعامل البعض — أو الكثيرين، يجب الاعتراف — في جنوب لبنان مع الغزاة الصهاينة في عام ١٩٨٢ على أنهم مُحَرِّرون كان نتيجة الضخ الدعائي العارم. وكانت الأنظمة العربيّة تحيط ظاهرة بشير الجميّل بالترحيب والتودّد وذلك بإيعاز من أميركا، خصوصاً بعد وصول ريغان إلى البيت الأبيض. وكانت المناطق الخاضعة لنفوذ منظمّة التحرير والحركة الوطنيّة تعجّ بالعصابات التي كانت تفتعل الاشتباكات بين الفصائل، أو تستفزّها. طبعاً، كان قيادتا الحركة الوطنيّة ومنظمّة التحرير تتعامل مع هذه الظواهر بخفّة أو بديموقراطيّة شديدة، وكان عرفات يتيح للكثير من الطفيليّات النموّ حول جسم الثورة.

وقياساً على ذلك، كانت الأجواء معدّة قبل العدوان الإسرائيلي على لبنان في ٢٠٠٦ بصورة لا تختلف كثيراً عن الأجواء التي سبقت حرب ١٩٦٧. إن العدوّ يتبع نفس الأساليب في الدعاية والتضليل في حملاته ضد قيادات المقاومة العربيّة، بصرف النظر إذا كانوا قوميّين عرباً أو شيوعيّين في مرحلة ما أو إسلاميّين اليوم. كلهم نازيّون عند العدوّ، وكلّهم معادون لليهوديّة من دون استثناء. ولرفع تهمة معاداة اليهوديّة ساد في الأوساط الثقافيّة العربيّة حرص شديد على الحساسيّة فقط نحو التعصّب ضد اليهوديّة3. والحملة ضد سلاح المقاومة بدأت قبل التحرير في عام ٢٠٠٠، ولجريدة «المستقبل» بالتحديد، كما لـ«النهار»، صولات وجولات في التحريض على المقاومة في التسعينيات وفي الدعوة إلى التسليم بالاحتلال الإسرائيلي (أو بتسليم أمر الأراضي اللبنانيّة المحتلّة من أجل تحريرها ديبلوماسيّاً كما فعل السنيورة بعد حرب تمّوز عندما حرّر بما أسماه النضال الديبلوماسي مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وقرية الغجر، وكاد أن يحرّر الجليل الأعلى من ربقة الاحتلال). وكانت المسؤوليّة عن الاعتداءات الإسرائيليّة ضد لبنان — فيما هو رازح تحت الاحتلال — تُحمَّل للمقاومين لا للمُعتدين. أذكر أن جبران تويني كتب قبل عام ٢٠٠٠ مقالة افتتاحيّة قال فيها إنه خجلَ أمام ديبلوماسي غربي من مشهد لاستعراض عسكري لحزب الله في «يوم القدس»، وأنه لم يجد ما يقوله للديبلوماسي. المهم ألا يغضب الديبلوماسي الغربي.

نفس الذين حرّضوا عبد الناصر على قتال إسرائيل هزّأوه بعد الهزيمة وشمتوا به

وبعد تحرير معظم الجنوب، تعدّدت النغمات والحجج عن أسباب ضرورة نزع سلاح مقاومة العدوّ — تلك المقاومة التي أجبرت العدوّ، بعد عقود من الاحتلال ومن قرارات أمم متحدة لا معنى أو طائل لها، على الانسحاب ومن دون شروط سياسيّة مُذِلّة، كما فرض العدوّ على لبنان في ١٩٨٣ (ومن دون انسحاب من أراضيه آنذاك) ومع الأردن ومع مصر. انتظر حلفاء المشروع الإسرائيلي ــ الأميركي في لبنان محطات مختلفة من أجل تقويض أسس المقاومة. بدأها رفيق الحريري بالتعاون مع رفيقه، المندوب الصهيوني في الأمم المتحدة، تيري رود لارسن، الذي أفتى في سابقة لا مثيل لها أن الأمم المتحدة هي التي تحدّد الحدود بين الدول (بينما المنظمّة الدوليّة لا تتدخّل في شأن الحدود بين الدول، بل إن الدول تودع الاتفاقات الدوليّة التي ترعى ترسيم وتحديد الحدود بين الدول في المنظمة الدوليّة فقط من باب الإيداع). واقتطع تري رود لارسن بالنيابة عن العدوّ قطعاً من أرض لبنان كي يمنحها رسميّاً للعدوّ. ثم توالت الحجج بأن إسرائيل تحتلّ أراضي سوريّة وليس لبنانيّة، كأن لبنان بات غير معني باحتلال العدوّ إذا كان يتعلّق بأراضٍ غير لبنانيّة.

حزب الله مُطالب اليوم بالمستحيل. عليه أن يُسلّم سلاحه وعليه أن يحارب إسرائيل. نفس الذين حرّضوا عبد الناصر على قتال إسرائيل هزّأوه بعد الهزيمة وشمتوه. وهم حمّلوا حزب الله المسؤوليّة عن الحرب قبل أن تقع (أي في الساعات الأولى من عمليّة خطف جنود للعدوّ)، وهم حمّلوه المسؤوليّة بعد الحرب وبعد النصر. أي إنهم لاموا الحزب على نصره، وكانوا سيلومونه على هزيمته. والمشاريع التي كان السنيورة ومحمد شطح يروّجان لها بالنيابة عن الإدارة الأميركيّة آنذاك كانت تفترض أن الحزب سيُهزَم لا محالة وأنه سيأتي صاغراً منكسراً إلى فريق ١٤ آذار طالباً نجدته. والبيان السعودي «المسؤول» بهذا الصدد كان يفترض أيضاً هزيمة الحزب. تناسقت وتناغمت الأصوات بين العدوّ وبين أصوات داخليّة لم تكن تختلف في معاداتها للمقاومة عن العدوّ. وكان العالم العربي منقسماً كالعادة، بين المحور الإسرائيلي والمحور المضاد. والحزب فاجأ أعداءه بنصره فعملوا (مع الرعاة الغربيّين) على أنغام مختلفة لتقويض المقاومة.

تسارعت فجأة وبقوّة نغمة التحريض الطائفي ــ المذهبي (وفي هذا الصدد لا يمكن إغفال دور الإعلام القطري الذي نافس — خصوصاً في جريدة «القدس العربي» — الإعلام السعودي في نفخ نار الفتنة الطائفيّة. وهذا التحريض أدّى فعله، وشارك فيه لأسباب لن تُمحى من سجلّه — «الإخوان المسلمون»، بما فيها «حماس». وبالتوازي مع هذه الحملة، جرت حملة التشكيك بالنصر، أو تقزيمه. فسادت السخرية من إعلان «النصر الإلهي». وقد سخروا هؤلاء من قبل من النصر عندما كان شيوعيّاً أو فلسطينيّاً. وحملة التحريض الطائفي مثل حملة التحريض العنصري الجارية ضد العنصر الإيراني، تستهدف فقط مقاومة ومعارضة العدوّ الإسرائيلي. (يُذكَر أن محمد دحلان — العائد؟ — عندما كان في غزة، ترأس تظاهرات كانت تهتف «شيعة، شيعة» ضد... حركة «حماس». وفي إقران المقاومة بالشيعة فقط إهانة للسنة ولغيرهم).

لا خلاص للمقاومة بنظر أعدائها. لو هُزمت فهي مهزومة ولو انتصرت فهي مسؤولة عن دمار الحرب. لم تجرِ محاسبة للمنتصرين في الحرب العالميّة الثانية لما فعلوه من تدمير وقصف للملايين من المدنيّين واغتصاب الألمانيّات. لم تنطلق مقاومة أو حركة رفض للصلح مع العدوّ إلا وتعرّضت للنقد والتهشيم من فريق يمتد رعاته من الرياض إلى تل أبيب. هذا كان مسار الوضع العربي المعاصر. والذين يعيّرون حزب الله اليوم لأنه بنظرهم لا يحارب إسرائيل (مع أنه يردعها كما لم ترتدع منذ عام ١٩٤٨ وهذا إنجاز عظيم بحد ذاته ولا يعود لطائرات الـ«سيسنا» لرش المبيدات) سيعيّرون حزب الله لو أنه اختار أن يشنّ الحرب اليوم على إسرائيل. وسيعيّرون الحزب لو انتصر كما لو أنه انهزم. عند هؤلاء الحل الوحيد هو الاستسلام الساداتي الشامل والكامل. عندها فقط يصبح الشيعي مسلماً والإيراني شقيقاً والغريبُ أخاً عزيزاً.

هوامش

1 ــ يتعرّض وصفي التل لإعادة إحياء من فريق الوطنيّة الأردنيّة (المعادي للشعب الفلسطيني).

2 ــ التزمت دول الخليج في مؤتمر مدريد بإلغاء قرارات المقاطعة العربيّة لكن من دون إعلان ذلك، عرفاناً للجميل الأميركي بشنّ الحرب على العراق.

3 ــ وهذه الحساسيّة هي فقط ضد نوع واحد من التعصّب، ضد التعصّب ضد اليهوديّة دون غيرها. ومِن الملفت أن بعض الذين وقّعوا على عرائض لمنع مؤتمر دُعي إليه معادون للسامية في بيروت قبل سنوات يكتبون ويصدحون اليوم في صحف خليجيّة تمتهن التحريض الطائفي والمذهبي - لكن ليس ضد اليهود. إذ إن هذا النوع من الكراهية (ضد غير اليهود) لا يصم الموقع الثقافي للمرء.

*كاتب عربي

صحيفة الأخبار اللبنانية

أضيف بتاريخ :2017/08/05